いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。

学校法人東北学院の設置する東北学院榴ケ岡高等学校(以下「本校」という。)は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)、いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定。以下「国の基本方針」という。)にのっとり、本校生徒一人ひとりの尊厳を保持するために、学校におけるいじめ防止等のための対策に関し、「学校いじめ防止基本方針」(以下「学校基本方針」という。)を定め、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する。

Ⅰ いじめ防止等のための対策に関する基本的な考え方

1 いじめの問題に対する基本理念

- 本校は「福音主義キリスト教」の信仰に基づく「個人の尊厳の重視と人格の完成」を建学の精神とし、他者との関わりを大切にする「隣人愛」を教育の中心においている。いじめは個人の尊厳を侵し、犯罪その他重大な人権侵害となり得る行為を含むものであり、あってはならないものである。すべての生徒がこれを認識し、いじめを行わず、その他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することのないようその情操教育を推進し、規範意識を養う。

- いじめはどの生徒にも起こりうるものであることをふまえ、生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、いじめの未然防止を図るとともに、いじめ又はその兆候を早期に発見し、迅速かつ適切に対処する。

- いじめに関する事案への対処においては、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、学校、学校法人、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下におこなう。

2 いじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

「法第2条」

Ⅱ いじめの未然防止・早期発見のための取組

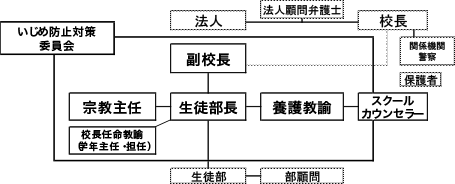

1 いじめ防止等の対策のための組織

- 名称 「いじめ防止対策委員会」

- 構成員 副校長、生徒部長、宗教主任、養護教諭、校長任命する教諭、スクールカウンセラー

-

役割

- 学校いじめ防止基本方針の策定・見直し

- いじめの未然防止、対応

- 年間計画の企画と実施と進捗のチェック(要:表作成)

※重大な事態の対処について

「いじめ防止対策委員会」の構成員に加え、校長、法人、法人顧問弁護士、警察、と連携を密にして対処をおこなうものとする。 -

組織図

2 いじめの未然防止

教育・学習の場である学校は、人権尊重を徹底しその精神が充実している環境であることが求められている。そのことを基盤として、人権に関する知的理解、及び人権感覚を育む学習活動を、各教科、特別活動など特質に応じ進めながらも、本校にあっては「建学の精神」にのっとり、教科宗教や学校礼拝の時間に総合的に推進する必要がある。特に生徒が、他者の傷みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身に付け、対等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。そして、その取り組みの中で、当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくことが必要である。

- (1)学校礼拝

- 建学の精神の1つである3L精神(Life=永遠の命、Light=真理の光、Love=隣人愛)を説教に含めて、人権の尊重を促す。

- (2)個々の生徒理解を一層確かなものにし自己肯定感を育む取組み

-

- 担任との二者面談(4月)

- 保護者との三者面談(7月、10月)

- 学校評価アンケート、授業評価アンケート

- (3)分かりやすい授業づくりの心がけ、学習に対する向上心を育み、学びの実化につながる取組み

-

- 授業研修の充実と、各種の学習状況リサーチを活用した個人面談の実施

- (4)生命尊重、人権感覚、思いやり・感謝の心を育む講演の取組み

-

- 礼拝は特別伝道礼拝で外部講師に依頼(感覚を育む)

- 大学アワー及び特別講演の実施(知識理解)

- (5)自他の存在を認め合い他者とコミュニケーションを図る力を高める取組み

-

- 「体育祭」「学校祭」他

3 いじめの早期発見

- (1)情報収集の方法

-

- 個人面談

- アンケートの実施(前期・後期の各1回ずつ)

- 進路個人ノートの活用

- (2)情報の共有

-

- 教員会議等において、生徒に関する情報を共有する機会を設定する。

- 要配慮生徒についての情報を共有し、統一した対応ができるようにする。

- 関係機関での会議や情報を教員会議等で共有する 。

- (3)生徒、保護者、教職員が抵抗なくいじめに関して相談できる体制(機関)

-

- 生活相談室(スクールカウンセラー等)

- 保健室(養護教諭等)

- ハラスメント相談員(生徒手帳に明示)

- (4)いじめを見聞きした生徒が教員に相談できる体制

-

- 普段から生徒・教職員間の信頼関係を築き上げる。

Ⅲ いじめに対する措置

1 いじめに対する早期対応

- いじめを認知した場合は、早急に生徒部に報告する 。

- 校長は生徒部の報告を受けて「いじめ防止対策委員会」(委員会の長は副校長)を招集し、いじめの認知報告を踏まえて調査方針・方法を決定し、徹底した事実確認を行う。

- 「いじめ防止対策委員会」において指導方針の決定・指導体制の編成を行い、早期対応として必要とあれば、校長以下全ての教員の共通理解のもと、問題の解決にあたる。

- いじめの調査にあたっては、いじめられている生徒や保護者の立場に立ち、関係者からの情報収集を細心かつ綿密に行う。

- いじめの事実が確認された場合は、即時にいじめをやめさせるとともに、該当生徒及び保護者に対する支援を行う。

- いじめを行った生徒に対しては、いじめは決して許されないという毅然とした指導を行うとともに、その内面を理解し自身を見つめさせる指導を行う。

- いじめを受けた生徒が学校生活に不安を感じないよう、安心できる環境を確保し、継続的なこころのケアをしていく。

2 いじめが起きた集団への対応

- いじめを見ていた生徒に対して、いじめを受けている生徒の苦しみを理解させる指導を行う。

- 該当集団において集会やホームルームを行い、いじめを根絶しようという態度や互いを尊重する人間関係を醸成する 。

3 関係機関との連携

犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、学校法人及び警察署と連携して対処する。

4 ネットいじめへの対応

- インターネット等を通じて行われるいじめを発見したり、通報を受けたりした場合は、「いじめ防止対策委員会」で情報を共有するとともに、被害の拡大を避けるため、学校法人、警察署及び私学文書課と連携し、プロバイダなどに情報の削除を求める。

- 生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄の警察署に通報し、適切な援助を求める。

- インターネットの利用環境について、パソコン、携帯電話やスマートフォン等が大部分であることから、家庭の協力を得る。

Ⅳ 重大事態への対処

1 重大事態とは

- いじめにより当該学校に在籍する生徒等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

- いじめにより当該学校に在籍する生徒等が、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

[法第28条]

2 重大事態の報告

- 学校は、重大事態が発生した場合、速やかに学校法人に報告する。

- 生徒からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして対処する。

3 重大事態の調査

学校法人の指導・支援のもと、以下のとおり対応する。

- 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査については、本校の「いじめ防止対策委員会」が中心となり、全職員体制で速やかに行う。

- 調査の際には、重大事態の性質に応じて、適切な専門家を加えるとともに、いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない第三者の参加を図り、調査の公平性・中立性を確保する。

- 調査においては、いじめの事実関係を可能な限り網羅し、明確にする。特に、客観的な事実関係を速やかに調査する。

- 調査結果を学校法人に報告する。

-

いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、調査によって明らかとなった事実関係について、経過報告を含め、適時・適切な方法により情報提供する。

※関係者の個人情報に配慮する

- いじめを受けた生徒及びその保護者の意向を配慮したうえで、保護者説明会等により、適時・適切にすべての保護者に説明するとともに、解決に向けて協力を依頼する。

- 「いじめ防止対策委員会」で再発防止策をまとめ、学校をあげて取り組む。